諾魯國旗於 1968 年 1 月 31 日正式採用,當時諾魯脫離澳大利亞獨立。國旗由一塊純藍色的領域和一條恰好在中間的黃色窄橫紋以及一顆有 12 道光芒的白星組成。

諾魯國旗於 1968 年 1 月 31 日正式採用,當時諾魯脫離澳大利亞獨立。國旗由一塊純藍色的領域和一條恰好在中間的黃色窄橫紋以及一顆有 12 道光芒的白星組成。

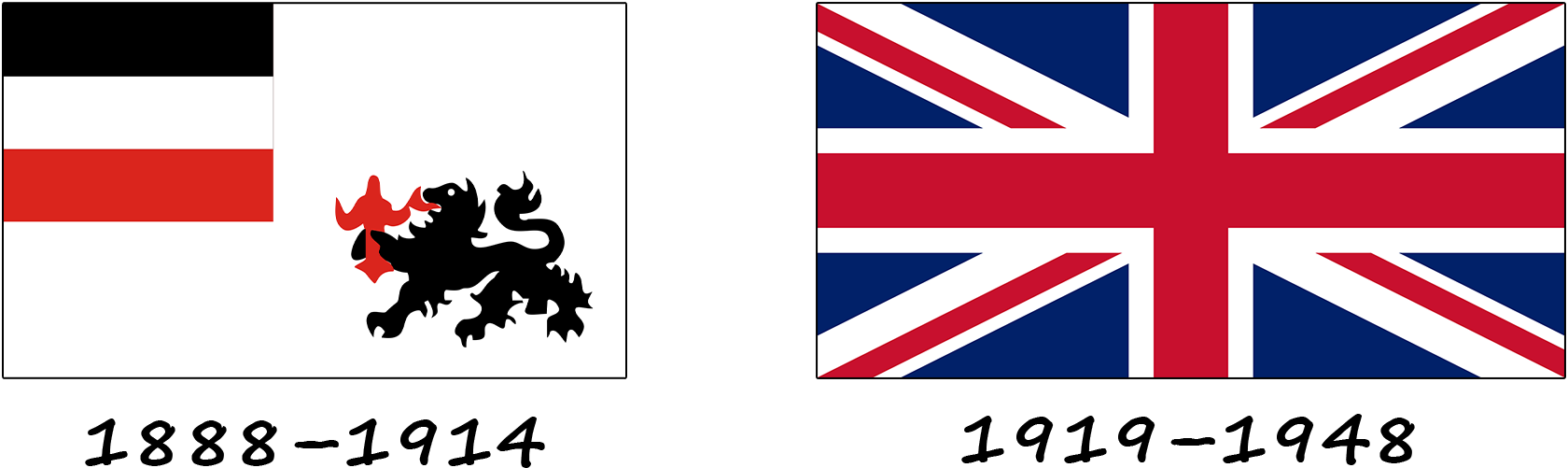

1888 年至 1914 年間,德國建立了對諾魯的控制,該島成為德屬新幾內亞殖民地的一部分。島上的磷酸鹽礦藏吸引了德國人的興趣,後來磷酸鹽成為農業的重要資源。德國新幾內亞公司(Deutsche Neuguinea-Kompagnie)負責行政和經濟事務,直到第一次世界大戰爆發,該公司失去了對諾魯的控制。

當時的國旗為白色,由兩部分組成:

德國在第一次世界大戰中戰敗後,根據 1919 年《凡爾賽條約》的條款,諾魯被納入國際聯盟的管理之下。該島的行政管理權移交給英國、澳大利亞和紐西蘭。該島由他們共同管理,但實際上由澳大利亞負責。在這段期間,島上升起了英國國旗,稱為聯合夾克,這是一面由聖喬治(英格蘭)、聖安德魯(蘇格蘭)和聖帕特里克(愛爾蘭)的十字架組合而成的傳統旗幟。

1942 年 8 月,日本軍隊入侵諾魯。佔領的目的是要建立對西南太平洋的控制,因此日軍將諾魯作為軍事基地:在這片土地上興建機場和其他軍事設施。許多當地居民被驅逐到其他日佔領地,包括丘克群島(加羅林群島),其中許多人死在那裡。在這段期間,諾魯不斷受到盟軍飛機的攻擊,包括美國和澳洲飛機的轟炸。這些攻擊旨在摧毀日本的軍事設施。第二次世界大戰結束後,日本投降,佔領於 1945 年 8 月結束。澳大利亞軍隊重新控制了該島。在日本佔領期間,該島使用中間有紅色太陽盤的日本白旗,稱為「日章旗」(Nisshoki),或更常見的稱為「日之丸」(Hinomaru)。

第二次世界大戰結束後,日本於 1945 年結束對諾魯島的佔領,諾魯島回到盟軍(尤其是代表聯合國管理該島的澳大利亞和英國)的控制之下。1947 年,聯合國成立了諾魯國際託管監督委員會。澳大利亞實際上代表這三個國家管理該島,但所有重要決策都是共同做出的。

戰後,諾魯島開始重建基礎設施和磷酸鹽工業。澳大利亞恢復磷酸鹽的全產能生產,為該島提供了主要收入。與此同時,諾魯人在戰爭期間被驅逐到加羅林群島的回返工作仍在繼續。島上開設了新學校、醫療設施和其他社會服務。1960 年代,民族自决的情绪高涨,瑙鲁的政治领导人开始积极倡导自治和独立之路。在 1968 年之前,諾魯的國旗一直是 澳洲國旗, 即聯盟傑克旗(Union Jack): 即:聯邦傑克旗(Union Jack)、聯邦星(Commonwealth Star)和南十字星座(Southern Cross constellation),藍色背景。

1968 年,經過多年的外國管教與佔領,諾魯人終於取得對其土地與資源的完全控制權。此外,諾魯還獲得了擁有自己身份象徵的權利 - 國旗,這是輿論領袖和設計師共同努力的成果。

目前仍沿用 1968 年創立時的形式,即深藍色的布面上有一條橫向的黃色條紋,條紋下方的國旗左側有一顆 12 角星。深藍色象徵太平洋,黃色條紋象徵赤道,而星星的十二條光芒則象徵瑙魯人口所來自的十二個部落。