瓦努阿圖國旗於 1980 年 2 月 18 日(即該國獨立前不久)採用,由紅色(上部)和綠色(下部)兩條橫條構成,兩條橫條之間有一個黑色三角形,三角形邊緣為黃色,從國旗左側延伸至中央。

瓦努阿圖國旗於 1980 年 2 月 18 日(即該國獨立前不久)採用,由紅色(上部)和綠色(下部)兩條橫條構成,兩條橫條之間有一個黑色三角形,三角形邊緣為黃色,從國旗左側延伸至中央。

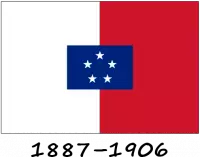

在被稱為瓦努阿圖之前,這片領土在殖民統治時期被稱為新赫布里底(New Hebrides)。第一批到訪這些島嶼的是西班牙人,即1606年的佩德羅-費爾南德斯(Pedro Fernandez)。然而,他們在島上停留的時間很短,並沒有對進一步的歷史產生重大影響。從 1887 年到 1906 年,這些島嶼由英法殖民地管理。這是英國和法國共同保護的時期,正式開始於 1887 年。與此同時,為了保護兩國公民,成立了聯合海軍委員會。在這段期間,新赫布里底島上有英國和法國的學校、法院和其他機構。這段時期的國旗由白色和紅色的兩條垂直條紋以及中間的藍色矩形組成,而矩形中又包含五顆排列成梯形的五角白星。

這段時期為 1906 年共管制度的形成奠定了基礎,當時英國和法國正式建立了對新赫布里底群島的聯合管理,一直持續到 1980 年瓦努阿圖獨立為止。共管制度假定兩個國家都有自己的行政、法律和教育體系,這在標誌和旗幟上都有所反映。因此,所有政府建築上都同時懸掛兩面旗幟:法國三色旗和英國聯合騎士旗幟。

第二次世界大戰期間,從1940年到1944年,法國被分為兩部分:被德國佔領的北部和南部的維希法國(Vichy France),前者在形式上是獨立的,但實際上是與納粹德國勾結的協約主義政權。在這段期間, 法國國旗的象徵意義幾乎沒有改變,即藍、白、紅三條垂直條紋:

儘管國旗的象徵意義沒有改變,但在法國不同地區的使用卻有不同的政治意義。在維希法國,三色旗與維希政權的象徵一起使用,維希政權在與納粹佔領者合作的同時,也試圖強調傳統價值觀。

在這段時期,戴高樂將軍領導的抵抗軍旗出現了,它看起來像普通的三色旗,但多了一個符號 - 洛林十字。這個十字架成為了自由法國的標誌,象徵著反抗納粹佔領和維希合作政權的鬥爭。選擇洛林十字架有幾個原因:它來自洛林地區,象徵著收復被德國吞併的失地的鬥爭;它與納粹的萬字符形成對比,象徵著基督教價值觀和反對納粹主義的異教和極權意識形態;十字架很容易被法國人民和盟軍識別,在反佔領和反勾結的鬥爭中團結力量。1944 年法國解放後,三色旗再次成為法國唯一的官方旗幟,象徵共和價值觀與國家統一的恢復。

另一方面,英國國旗在整個共管時期幾乎保持不變,即使將兩面不同的旗幟並排放置,也很難立即注意到它們的差異,似乎它們完全一樣。但是,1906-1953 年的旗幟和 1953-1980 年的旗幟在徽章,即皇冠的設計上有所不同。

此外,從1969年到1980年,英國和法國共用一個紋章,其標誌如下: